zur Startseite zurück

eine Ebene zurück

Datenschutzerklärung

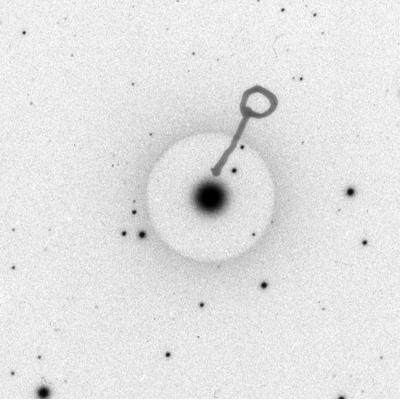

Wolf 1422, LDS4152, WDS11523+0957, HD 103112, Schnellläufer

Wolf 1422, April 2015, UNC30515, 1500 mm

Wolf 1422, April 2015, UNC30515, 1500 mm LDS 4152 ist ein Sternpaar

mit gemeinsamer Eigenbewegung, ein sogenanntes Common Proper Motion Pair. Die

Eigenbewegung der hellen A-Komponente wurde bereits um das Jahr 1924

auf fotografischen Aufnahmen von Max

Wolf in Heidelberg entdeckt [15]. Die etwa gleich große

Eigenbewegung eines kleinen Sternchens in etwa 230'' Abstand bemerkte

er nicht. Diese wurde erst 1960 bei der Durchmusterung von Willem Jacob Luyten entdeckt [1],

der speziell nach Sternpaaren

mit gemeinsamer Eigenbewegung suchte und den LDS Katalog

veröffentlichte. Die Eigenbewegungen betragen -348 Millibogensekunden /

Jahr in R.A. und 106 Millibogensekunden

/ Jahr in Deklination für A und -315 Millibogensekunden / Jahr in R.A.

und 86 Millibogensekunden

/ Jahr in Deklination für B.

Seit Luytens Entdeckung wurde

dieses Sternpaar erst 3 mal beobachtet.

Der Grund hierfür liegt sicher darin, dass die B Komponente lediglich

eine Helligkeit von 15,7 Magnituden besitzt, während A immerhin in 7,71

Magnituden erstrahlt. Direkt bei A befindet sich noch ein

schwacher Stern (siehe kleines Bild). Bei diesem handelt es sich

allerdings um einen Hintergrundstern und nicht um einen Begleiter.

Porrima, Gamma Virginis, Mayer 33, STF1670, WDS12417-0127

Porrima ist der bekannteste Mehrfachstern im Sternbild Jungfrau. Die Komponenten A und B sind mit 3,48 mag und 3,50 mag nahezu gleich hell. Ihr Abstand variiert von 0,3” bis 6,2”. Für die Umlaufzeit geht man von einer Periode von 169,1 Jahren aus.

Von rechts nach links, von oben nach unten :

a) 05.2002, s = 0,98'', Winkel =243°

b) 04.2007, s = 0,72'', Winkel = 54°

c) 05.2008, s = 1,03", Winkel = 37°

d) 04.2009, s = 1,24'', Winkel = 28°

e) 04.2010, s = 1,47'', Winkel = 23°

f) 05.2011, s = 1,53'', Winkel = 19°

g) 04.2013, s = 2,09", Winkel = 3°

Porrima, April 2004, R200SS bei 114-facher Vergrößerung, Zeichnung groß (70 kB)

Christian

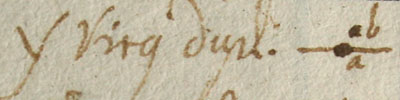

Mayers Eintrag im Beobachtungsbuch vom 23. Dezember 1776 [8]

Christian

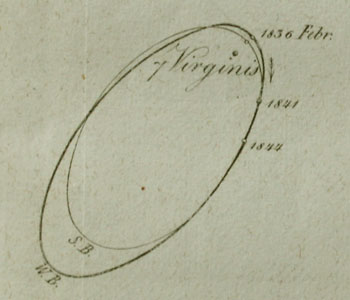

Mayers Eintrag im Beobachtungsbuch vom 23. Dezember 1776 [8]Johann Heinrich Mädler beobachtete die Periastron Passage 1836 und berechnetet einige Jahre später eine Ephemeride für Gamma Virginis : "Gamma Virginis. Dieser merkwürdige Doppelstern besteht aus 2 Sternen der dritten Grösse, die an Glanz sehr nahe gleich sind, und wechselweise einander etwas zu übertreffen scheinen. Vor 120 Jahren standen sie noch so weit auseinander, dass Cassini bei einer Bedeckung dieser Sterne durch den Mond die Momente bequem einzeln wahrnehmen, und daraus ihren Abstand und Richtungswinkel bestimmen konnte. Seit dieser Zeit sind sie einander jedoch so nahe gerückt, dass 1835 schon die stärksten Ferngläser ihn kaum noch doppelt und 1836 wirklich nur länglich zeigten. Jetzt stehen sie wieder gegen 2’’ auseinander und werden sich bis in den Anfang des künftigen Jahrhunderts hinein immer mehr von einander entfernen. Die wahre Bahn ist von der scheinbaren nicht sehr verschieden."

J.H.

Mädler, Populäre Astronomie 1852 [9]

J.H.

Mädler, Populäre Astronomie 1852 [9]

Auva, delta Virginis, 37 Virginis, BUP 146, Wolf 448, WDS12556+0324, Schnellläufer

Delta Virginis, Max Wolf, Bruce Astrograf

am 21. März 1904, 9540s [11]

Delta Virginis, Max Wolf, Bruce Astrograf

am 21. März 1904, 9540s [11] Delta Virginis, BUP 146, Juni 2014,

UNC30515, 1500 mm, Webcam

Delta Virginis, BUP 146, Juni 2014,

UNC30515, 1500 mm, WebcamDurch Vergleich von Fotoplatten stieß 1917 auch der Heidelberger Astronom Max Wolf auf die große Eigenbewegung von delta Virginis. Es war der 102te Stern mit Eigenbewegung auf den Wolf stieß: "Die Eigenbewegung von 102* = d Virginis ist in AG Alb (?) mit -0.504" und -0.047" angegeben, also etwas geringer als die oben ermittelte [Wolf : ds = 0.60", Anmerk. d. Autors]" [13]. Erst später in seinem Katalog von 1053 stärker bewegten Sternen bekam er die Nummer 448. Das Bild oben zeigt eine frühe Aufnahme von Max Wolf von 1904 mit dem Bruce Astrografen [11].

Aktuell beträgt der Abstand 192,3'', der Winkel beträgt 126,6°. Obwohl dieser Schnellläufer leicht zu beobachten ist, liegen aktuell (Epoche 2014,430) im WDS Katalog lediglich 10 Messungen vor.

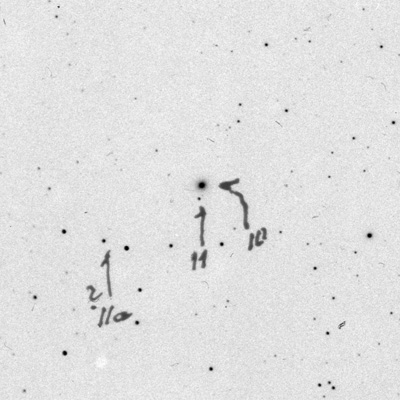

Wolf 477, LDS5771, WDS13114+0938

Wolf 477 am 26. April 1917, Max Wolf,

Bruce Astrograf, 7440s

Wolf 477 am 26. April 1917, Max Wolf,

Bruce Astrograf, 7440s Wolf 477, Juni 2014, 1500 mm UNC30515

Wolf 477, Juni 2014, 1500 mm UNC30515Im WDS befinden sich für Wolf 477 für den Zeitraum von 1919 bis 2012 lediglich 5 Messungen. In dieser Zeit haben sich weder Abstand noch Winkel der beiden 8,90 mag und 12,36 mag hellen Sterne geändert. Der Abstand beträgt rund 82", der Winkel liegt bei 169°.

54 Virginis, Mayer 35, SHJ 151, WDS13134-1850

Obwohl die beiden - ungefähr gleich hellen - Komponenten derzeit (2003) etwa 5,3'' weit auseinanderstehen, ist mir die erfolgreiche Beobachtung mit meinem 8-Zoll Newton Teleskop bisher noch nicht gelungen. Bei beiden Versuchen war die Luftunruhe zu groß, um 54 Virginis trennen zu können. Die Luftunruhe nimmt mit zunehmender Höhe über dem Horizont ab. Somit ist sie in Bodennähe am größten, im Zenit am geringsten. Bei einer Deklination von -18° 49' kulminiert 54 Virginis in Deutschland immer nur in Horizontnähe. Die Beobachtung ist weit mehr als bei anderen Sternen von dem Grad der Luftunruhe abhängig.

Das Teleskop am Mannheimer Mauerquadranten, mit dem Christian Mayer beobachtete, hatte eine Öffnung von 80 mm. Teleskope mit kleiner Öffnung sind gegenüber der Luftunruhe weitaus weniger anfällig als Teleskope mit größerer Öffnung. Ist die Öffnung des Teleskops größer als die Kohärenzlänge der Luft (vergl. Entstehung und Eigenschaften des Seeings [Schlimmer, 2004]), so können die Störungen der Lichtstrahlen nicht mehr vernachlässigt werden, da zwischen ihnen keine feste Phasenbeziehung mehr besteht. Die Kohärenzlänge, die auch als Fried Parameter bezeichnet wird, beschreibt letztlich die effektive Öffnung, mit der ein Teleskop noch beugungsbegrenzt abbildet !

Mayer 36, SHJ 162, WDS13149-1122

Mayer 36, Juni 2006, R200SS, 1500 mm

Mayer 36, Juni 2006, R200SS, 1500 mmDie scheinbare Helligkeit der Komponenten A und B beträgt 7,11 mag und 8,18 mag. Die Hauptkomponente A ist wiederum doppelt. Die Umlaufzeit von Aa beträgt 168 Jahre. Eine weitere Komponente C ist aufgrund ihrer geringen Helligkeit von lediglich 12,6 mag mit einem 8 Zoll Teleskop nur schwer zu sehen.

Mayer 36 = WDS13149-1122 befindet sich ungefähr 10 Zeitminuten vor Spica auf gleicher Höhe. Die relative Lage zu Spica wird auch der Grund gewesen sein, weshalb Christian Mayer auf diesen sonst unscheinbaren Doppelstern aufmerksam wurde. In seinem Doppelsternverzeichnis von 1781 führte er ihn an 36. Stelle an (Mayer 36). Die Helligkeit der Komponenten gab er mit 8. und 10. Größe an. Der Abstand betrug im Jahr 1781 30'' in R.A. und 7'' in Deklination [2], woraus sich eine Distanz von rund 31'' ergibt.

John Herschel und James South (SHJ), denen später die Entdeckung der Doppelsternnatur zugeschrieben wurde, fanden im Jahr 1823 eine Distanz von 44,8'' und einen Winkel von 62°.

Bei meiner ersten Beobachtung am 2. Juni 2006 schätze ich den Abstand mit Hilfe meines Baader Mikro Guide Okulars auf 8,5 Einheiten = 110,8'', den Positionswinkel auf 45°. Die Auswertung des Videos ergab einen Abstand von 107,30'' ± 0,18'' und ein Winkel von 44,8° ± 0,2°, was mit den Angaben im WDS sehr gut übereinstimmt (WDS 2002 : Distanz : 107,6'', Winkel : 46° [1]).

Trägt man die Messwerte in ein Koordinatensystem ein, so erkennt man leicht die geradlinige Bewegung des "Begleiters". Es handelt sich bei Mayer 36 also nicht um einen physikalischen Doppelstern, sondern lediglich um einen optischen Doppelstern. Die erkennbaren Veränderungen lassen so auf die Eigenbewegung des Hauptsterns schließen. Sie lässt sich aus den Daten leicht ermitteln und beträgt 0,368'' / Jahr. Aus den Angaben des SIMBAD Kataloges vom Centre de Données astronomiques de Strasbourg folgt eine Eigenbewegung von 0,369" / Jahr.

Eigenbewegung

von Mayer 36, SHJ 162, WDS13149-1122

Eigenbewegung

von Mayer 36, SHJ 162, WDS13149-1122 Die Idee, die Eigenbewegung der Fixsterne anhand relativer Lageänderungen zu untersuchen, geht auf Christian Mayer zurück : "(..) daß die Fixsterntrabanten das beste Mittel an die Hand geben, die eigene Bewegung der Fixsterne in kurzer Zeit weit besser zu erforschen, als bisher durch die bekannte astronomische Methode geschehen ist (...)" [7]. Mayer 36 ist hierfür ein schönes Beispiel.

Quellennachweis

[1] The

Washington Double

Star Catalog, http://ad.usno.navy.mil/wds/

[2] Christian Mayer, Verzeichniss

aller bisher entdeckten Doppelsterne,

Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1784, Herausgegeben von Johann

Elert Bode

1781,

[3] Brian Workman, Binary Star Orbit Calculator, http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Runway/8879/englishdownload.html

[4]

William Herschel, Catalog of Double Stars, Philosophical

transactions of the Royal society of London, 1782 Vol. 72

[5] The Bright Star Catalogue, http://www.alcyone.de/SIT/bsc/bsc.html

[6]

William Herschel, Catalog of Double Stars, Philosophical

transactions of the Royal society of London, 1785 Vol. 75

[7] Christian Mayer, Gründliche Vertheidigung neuer Beobachtungen von

Fixsterntrabanten,

welche zu

Mannheim auf der kurfürstlichen Sternwarte entdeckt worden sind,

Mannheim 1778

[8] Landesmuseum

für

Technik und Arbeit in Mannheim (LTA) / Archiv / Bildarchiv / Bestand

Sternwarte, Fotografie :

J.S.Schlimmer

[9] J.H. Mädler,

Populäre Astronomie, 4. Auflage, Berlin 1852, Fotografie :

J.S.Schlimmer 12/2006

[10] Simbad, Centre

de Donnees astronomiques de Strasbourg

[11]

Universitätsbibliothek

Heidelberg, Digitale Bibliothek, Digitalisierte

Photographien aus dem

Nachlass von Max Wolf

[12] S.W. Burnham,

Measures of Proper Motion

Stars Made with the 40-Inch Refractor of

the Yerkes Observatory, Carnegie Institution of Washington 1913

[13] Max Wolf, Relative Eigenbewegung aus der Umgebung von delta

Virginis, Astronomische Nachrichten Nr.

4834, 1916

[14] Max Wolf, Eigenbewegungssterne, Astronomische Nachrichten, Nr.

4899, 1917

[15] Max Wolf, Einige stärker bewegte Sterne in Coma und Virgo,

Astronomische Nachrichten Nr. 5305, 1924

Danksagung

This research has made use of the Washington Double Star Catalog maintained at the U.S. Naval Observatory.

This research has made use of the SIMBAD database, operated at CDS, Strasbourg, France

This work made use of the HDAP which was produced at Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl under grant No. 00.071.2005 of the Klaus-Tschira-Foundation.

Seitenaufrufe seit

Januar 2005 :