zur Startseite zurück

Doppelsterne

Kontakt

Datenschutzerklärung

Inhalt :

Nicolas Claude Fabri de

Peiresc (1580-1637)

Galileo Galilei

(1564-1642)

Jean Picard

(1620-1682)

Christian Huygens

(1629-1695)

Charles Messier

(1730-1817)

Wilhelm Herschel

(1738-1822)

Johann Elert Bode

(1747-1826)

Friedrich Georg Wilhelm

Struve (1793-1864)

Edward Emerson

Barnard (1857-1923)

J.S.Schlimmer (2/2005)

Der

große

Orionnebel

ist unbestritten das schönste und am meisten beobachtete Objekt am

nördlichen Sternenhimmel : "Seine

Ausdehnung beträgt

mehr als ein Grad; der östliche Arm geht zwischen zwey sehr

kleinen

Sternen hindurch, und läuft fort, bis er einen sehr

glänzenden

Stern begegnet. Dicht an den vier kleinen Sternen, die keine Verbindung

mit dem Nebelfleck haben können, ist eine gänzliche

Finsterniß,

und innerhalb der Öffnung nach Nordost hin, ist ein

ausgezeichneter

schwacher Nebelfleck von länglicher Gestalt in einigem Abstande

vom

Rande des größeren, neben welchem er in paralleler Richtung

fortläuft, den Untiefen gleich, die man nahe an den Küsten

einiger

Inseln sieht."

So beschrieb Friedrich

Wilhelm

Herschel seine Beobachtungen über den Orionnebel 1785 in

seiner

Publikation

"Beobachtungen über den Bau des Himmels"[1]. Was F.W.

Herschel

nicht wusste, ist die Tatsache, dass es sich bei den "vier

kleinen

Sternen" lediglich um den sichtbaren Teil des riesigen

Sternhaufens

inmitten des Orionnebels handelt, die mit ihrer UV Strahlung diese

Wasserstoffregion

zum Leuchten anregen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Der Orionnebel im November 2001, R200SS, Brennweite 800 mm, 9 min belichtet auf Kodak E200 (Entwicklung um eine Blende gepushed) , J.S. Schlimmer

Über die

Entdeckung des Orionnebels findet man immer wieder die

unterschiedlichsten Namen. Da der Orionnebel unter guten Bedingungen

bereits mit dem bloßem Auge zu sehen ist, dürfte er schon

lange vor der Erfindung des Fernrohrs bekannt gewesen sein. Theta

Orionis lässt sich allerdings mit dem bloßem Auge noch

nicht trennen. Daher verwundert es auch nicht, dass Johannes Bayer in

seinem Sternatlas Uranometria (1602) Theta Orionis als einzelnen Stern

darstellte.

Als

erster

richtete 1610 der französische Astronom Nicolas Claude Fabri de

Peiresc sein Fernrohr auf den Nebel [2]. Galileo Galilei, der

ebenfalls um diese Zeit sein Fernrohr auf die Gürtelsterne und das

Schwert Gehänge richtete, rühmt sich zwar 80 neue Sterne in

dieser Region erkannt zu haben, erwähnt aber den Orionnebel mit

keinem Wort [3]. Einige Jahre später, am 4. Februar 1617

beobachtete er wiederum diese Region. Seine Beobachtungen schrieb er

ausführlich in seinem Notizbuch

nieder. Von dem Trapez sah er die

drei helleren Komponenten A, C und D. Er vermerkte, dass die

Komponenten A und

D

etwa gleich hell sind und zu der Komponente C den gleichen Abstand

haben. Ferner liegen die Komponenten A und D so dicht an C, dass

sie diese praktisch berühren [4, 13]. Damit war Theta 1 Orionis der

erste Stern, der

mit einem Teleskop in mehrere Komponenten aufgelöst wurde.

Allgemein wird die erste Entdeckung eines Doppelsterns (Mizar im

Sternbild Großem Bär) dem italienischem Astronomen Giovanni

Battista Riccioli 1650 zugeschrieben.

Giovanni

Batista Hodierna fertigte 1654 eine erste, noch sehr grobe Skizze

des Nebels an [5]. Die Skizze ist auf den ersten Blick etwas

unverständlich. Dreht man sie um 90° im Uhrzeigersinn und

spiegelt sie horizontal, dann entspricht sie der normalen Ansicht des

Himmels. Die Skizze zeigt das gesamte Schwert Gehänge des Orion. Der eigentliche

Orionnebel ist nur als Oval angedeutet. Theta 1 Orionis ist nicht

getrennt, während von Theta 2 Orionis die Komponenten A und B

dargestellt sind.

Zwei

Jahre später, im

Jahre 1656 beobachtete der niederländische Astronom Christiaan

Huygens den Orionnebel. Aufgrund seiner sehr viel genaueren Zeichnung

[6] galt Christiaan Huygens

bis ins 19. Jahrhundert als der Entdecker

des Orionnebels. Allerdings sah er - wie bereits Galileo Galilei zuvor

- von den

eigentlichen

Trapezsternen zunächst nur drei. 1673 entdeckte Abbe Jean Picard

einen vierten

Stern im Inneren. Auch Christiaan

Huygens bemerkte diesen Stern im

Jahre 1684 und nannte später diese Vierergruppe "Trapezium" [7, 8].

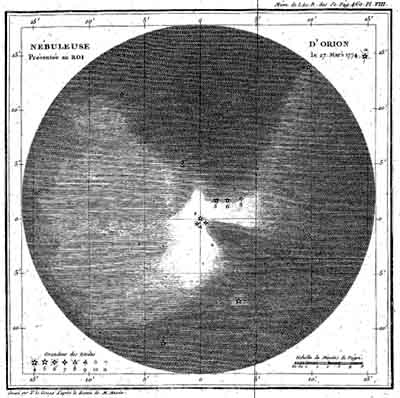

Charles

Messier

beobachtete

am 4. März 1769 den Orionnebel mit einem Gregory Teleskop mit 30

Zoll

Brennweite bei 104-facher Vergrößerung : „Dieser

Nebel enthält elf Sterne; davon in Richtung der Mitte hat einer

vier mit

unterschiedlichen Größen und sehr nahe einer dem anderen;

sie leuchten außergewöhnlich.“

Einige Jahre später im März 1773 fertigte er nach mehreren

Beobachtungen

„mit größter Sorgfalt“

eine genaue Zeichnung des Orionnebels und des darin

befindlichen Trapezes an. Diese Zeichnung ergänzte er mit einer ausführlichen Beschreibung

[15]. Durch die detaillierten Notizen und

Zeichnungen

haben wir heute einen Eindruck von dem, was zur damaligen Zeit ein

gutes

Fernrohr zu leisten vermochte.

Abbildung 2 : Zeichnung von Charles Messier von 1771, entnommen aus [15], großes Bild (100 kB)

Eine sehr gute Beschreibung über das Innere des Orionnebels findet man im Katalog von Johann Elert Bode von 1777. Zunächst beschreibt er, dass es sich bei dem Stern im Nebel laut Flamsteed um einen (scheinbaren) Doppelstern mit dem Namen Theta 1 Orionis und Theta 2 Orionis handelt : "(...) Theta 1 erscheint um das Vierfache in den guten Teleskopen, da es 3 kleine Sterne nah an ihm zum Osten hat; Theta 2 ist östlich des vorhergehenden und hat zwei kleine Sterne östlich nahe bei diesem. Diese zeigten an, daß sieben Sterne alle in einem klaren Nebelfleck oder leuchtendes Glühen mit einbezogen sind (...)

Neben den vier Trapezsternen gibt es noch vier weitere Sterne in der näheren Umgebung. Die Komponente E wurde 1826 erstmals von Friedrich Wilhelm Struve in Dorpat mit einem 9,5-Zoll-Fraunhofer Refraktor entdeckt [7, 8] (vergleiche Abbildung 4). Die ältesten astrometrischen Werte stammen hingegen erst von 1832 [11]. Die Komponente F entdeckte John Herschel 1830, die älteste Distanzbestimmung stammt aus dem Jahre 1842. Die Komponenten G und H sind hier nur zur Vervollständigung erwähnt, sie sind mit einem 8-Zoll-Teleskop aufgrund ihrer Größe von jeweils 16,7 mag nicht mehr visuell beobachtbar. Entdeckt wurden sie von Alvan Clark (G) und Edward Emerson Barnard (H) im Jahre 1888 mit dem 36-Zoll Refraktor des Lick Observatoriums.

Abbildung 4 : Von dem großen Fraunhofer Refraktor wurden insgesamt zwei Exemplare gefertigt. Der erste Refraktor wurde 1824 in Dorpat (heute Tartu, Estland) von Friedrich Wilhelm Struve in Betrieb genommen und zur Doppelsternbeobachtung eingesetzt. Nach Fraunhofers Tod 1826 wurde ein zweites, baugleiches Exemplar in seiner Werkstatt gefertigt und an die Königliche Sternwarte in Berlin geliefert. Mit diesem Teleskop entdeckte Johann Gottfried Galle 1846 den Planeten Neptun. Zur dieser Zeit gehörten diese beiden Teleskope zu den weltweit besten. Das Berliner Exemplar ist heute im Deutschen Museum in München zu besichtigen [12]. Foto : J.S. Schlimmer 1995, großes Bild (80 kByte)

Anhand dieser

Darstellung

sieht man sehr schön, dass die Entdeckung des Trapezes

direkt an die technische Entwicklung der Teleskope geknüpft war.

Um sich einen genauen Eindruck über das Leistungsvermögen von

Galileos Fernrohren zu machen, haben Jim

Mosher und Tom Pope

ein Galiläisches Fernrohr nachgebaut. Ihre Beobachtungen haben sie

mit

einer CCD Kamera mittels Okularprojektion aufgenommen und mit den

Beschreibungen und Zeichnungen Galileos direkt verglichen. Die

Ergebnisse haben Sie auf ihrer Seite CCD

Images from a

Galilean Telescope veröffentlicht [13].

Mit den heutigen Amateurteleskopen ist die Beobachtung der vier Trapezsterne von Theta 1 Orionis kein Problem. Daran zeigt sich bereits die hohe Qualität heutiger Fernrohre im Vergleich zu den besten Teleskopen der damaligen Zeit ! Bereits mit einem kleinen 3-Zoll-Spektiv wird Theta 1 Orionis bei 30-facher Vergrößerung als Trapez sichtbar. Bei 50-facher Vergrößerung stimmt der Anblick des Nebels mit der Zeichnung von Messier gut überein. Die Komponenten E und F bleiben dem Beobachter jedoch verborgen.

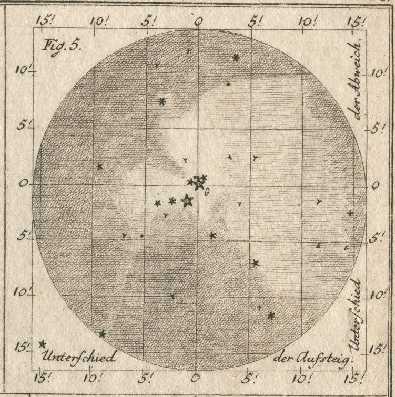

Beobachtet man hingegen die Trapezregion bei gleicher Vergrößerung mit meinem 8-Zoll-Teleskop, so tritt aufgrund der sehr viel größeren Lichtmenge die Schockfront (der hellste Teil im Nebel) deutlich hervor. Die Gestalt des Nebels verändert sich gegenüber der Beobachtung mit einem kleineren Teleskop (bei gleicher Vergrößerung !). Lässt sich das eigentliche Trapez mit einem 8-Zoll-Newton immer leicht auflösen, so ist die Beobachtung der Komponenten E und F sehr viel schwieriger. An manchen Tagen lässt sich E trotz guter Durchsicht gar nicht auflösen, während sie an anderen Tagen problemlos zu sehen ist. Für die erfolgreiche Beobachtung der Komponente E mit einem 8-Zoll-Teleskop reicht bei gutem Seeing bereits eine 120-fache Vergrößerung aus. In Verbindung mit einer Webcam kann die Komponente E leicht aufgezeichnet werden (Abbildung 5).

Abbildung

5 : Theta 1 Orionis (Trapez) und Theta 2 Orionis, aufgenommen im

Februar 2005 mit einer Webcam bei 1500 mm Brennweite, Mittelung

über 117 Einzelbilder, die

Helligkeit im Inneren des Nebels ist so groß, dass sich der

Nebel bereits vom Hintergrundrauschen abhebt.

Erläuterungen

:

Theta 1 Orionis

(Trapez)

:

AB : Helligkeit :

6,55 bzw. 7,49 mag; PW : 31°; Distanz : 8,8"

AB : Helligkeit :

6,55 bzw. 7,49 mag; PW : 31°; Distanz : 8,8" AC : Helligkeit : 6,55 bzw. 5,06 mag; PW :134°; Distanz :12,8"

AD : Helligkeit : 6,55 bzw. 6,38 mag; PW : 96°; Distanz :21,2"

AE : Helligkeit : 6,55 bzw. 11,1 mag; PW :349°; Distanz : 4,9" (in Abbildung 4 : Distanz 4,3")

CF : Helligkeit : 5,10 bzw. 11,5 mag; PW :123°; Distanz : 4,0"

Theta 2 Orionis :

AB :

Helligkeit : 5,03 bzw.

6,19 mag; PW : 93°; Distanz : 52,2"

AB :

Helligkeit : 5,03 bzw.

6,19 mag; PW : 93°; Distanz : 52,2" AC : Helligkeit : 5,02 bzw. 9,01 mag; PW : 98°; Distanz :129,4"

Die Beobachtung der Komponente F ist bereits sehr viel schwieriger, obwohl der Abstand zwischen CF immerhin noch 4,0" ist. Die Helligkeit der Komponente F ist mit 11,5 mag lediglich um 0,4 mag geringer als die von E. Doch folgende Überlegung macht den Unterschied zwischen AE und CF deutlich : Eine Helligkeitsdifferenz zweier Sterne von einer Magnitude bedeutet, dass sich ihre Intensitäten um den Faktor 2,51 (10 hoch 0,4) voneinander unterscheiden. Hiernach ergibt sich für AE ein Intensitätsverhältnis von 1 : 60, für CF hingegen von 1:360. Die Komponente F wird durch die viel hellere Komponente C leichter überstrahlt und ist daher schwerer zu beobachten.

Bei sehr gutem Seeing, welches sich häufig über schneebedeckten Flächen einstellt, konnte ich am 27.02.2005 erstmalig auch die Komponente F mit meinem R200SS beobachten. Bereits bei 94-facher Vergrößerung zeigten sich in meinem 16mm Nagler Typ 5 Okular alle 6 Komponenten auf den ersten Blick. Noch deutlicher konnte ich alle Komponenten bei 120-facher Vergrößerung mit dem 12,5 mm orthoskopischen Okular sehen. Mit der Philips ToU Webcam lassen sich mit meinem 8-Zoll-Newton-Teleskop Sterne bis ungefähr 11,2 mag aufnehmen. Die Komponente F liegt mit 11,5 mag bereits außerhalb der Reichweite der Webcam.

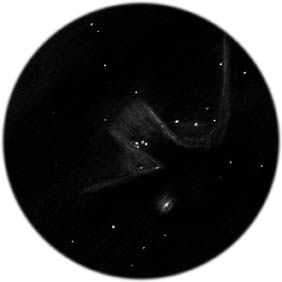

Fertigt man eine Zeichnung des Orionnebels an, so lassen sich die Zeichnungen von Huygens und Messier besser beurteilen. Die Sterne im Innern des Nebels lassen sich leicht skizzieren, den Nebel richtig darzustellen, ist dagegen sehr schwer. Meine Zeichnung (Abbildung 6) entstand am 28.02.2005 bei 94-facher Vergrößerung. Die Lufttemperatur betrug ca. -9° bis -10° C.

Abbildung 6 :

Zeichnung des Orionnebels bei 94-facher Vergrößerung,

Februar 2005, R200SS mit Telekonverter, 16mm-Nagler Typ 5 Okular

Veränderliche im Trapez

Im Trapez findet man

gleich zwei Veränderliche : Theta 1 Orionis A ist auch unter der

Bezeichnung

V1016 Orionis bekannt. Seine Helligkeit schwankt zwischen 6,75 und 7,8

mag, seine Periode beträgt 65,43 Tage. Der zweite

Veränderliche

im Trapez ist Theta 1 Orionis B, der auch die Bezeichnung BM Orionis

trägt.

Es handelt sich um einen Bedeckungsveränderlichen mit einer

Periode

von 6,47 Tagen. Die Amplitude beträgt 0,6 mag. Mehr Informationen

über diese beiden Veränderlichen finden Sie unter [14]

Weitere Informationen

Das Grab von

Galileo Galilei in der Basilika Santa Croce in Florenz

Charles Messier

original Beobachtungsbericht

über M42

Quellennachweis :

[1] Friedrich Wilhelm Herschel, Über den Bau des Himmels, Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Verlag Harri Deutsch Band 288

[2] Harenberg Schlüsseldaten Astronomie, Harenberg Verlag

[3] Galileo Galilei, Sidereus Nuncius, Nachricht von neuen Sternen, Insel-Verlag 1965

[4] Galileo Galilei, Analecta Astronomica

[5] Giovanni Batista Hodierna, De Systemate Orbis Cometici, Deque Admirandis Coeli Characteribus, http://xoomer.virgilio.it/_XOOM/fdemaria2/pagg__18-19.html

[6] Christiaan Huygens, Systema Saturnium 1659, Smithsonian Institution Libraries, http://www.sil.si.edu/DigitalCollections/HST/Huygens/huygens-ill8.htm

[8] M42 Diffuse Nebula NGC 1976, http://www.eso.org/outreach/eduoff/edu-prog/catchastar/CAS2003/casreports-2003/rep-067/

[9] Catalog of Nebulae and Star Clusters, http://www.seds.org/messier/xtra/history/m-cat.html

[10] Ueber einige neu entdeckte Nebelsterne und einem vollständigen Verzeichnisse der bisher bekannten, von Herrn Bode, http://bozo.lpl.arizona.edu/messier/xtra/similar/bode_o.html

[11] Brian D. Mason, Gary L. Wycoff, and William I. Hartkopf, The Washington Double Star Catalog, http://ad.usno.navy.mil/wds/

[12] Gerhard Hartl, Der Refraktor von Joseph von Fraunhofer, Die Entdeckung des Planeten Neptun,Deutsches Museum München,

http://www.deutsches-museum.de/ausstell/meister/fraun.htm

[13] Tom Pope, Jim Mosher, CCD Images from a Galilean Telescope, http://www.pacifier.com/~tpope/index.htm

[14] Bela Hassforther, Veränderliche im Orion-Nebel, http://www.bela1996.de/astronomy/orion-vars.html

[15] Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématique et de physique tirés des registres de cette Académie 1666-1699 (I-XI). 1699-1790, (im Nachtrag von 1774 zu 1771, Seite 461), Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, http://gallica.bnf.fr/

[16] Vorstellung der Gestirne 1782 auf XXXIV Tafeln, aus der Neuauflage von 2003 http://www.lsw.uni-heidelberg.de/bode/

Seitenaufrufe

seit dem Februar 2005 :